経営・管理の在留資格を取得する際の要件について、出入国在留管理庁からさらなる追加が発表されました。申請者か常勤職員のいずれか1人に、「相当程度の日本語能力」を求めることになりました。資本金の要件を6倍に引き上げるなどの省令改正案を公表しましたが、さらに厳格化するといったことのようです。具体的には、6段階ある国際基準のうち、上から3番目の「B2(中上級者)」相当を求める、ということです。

「経営・管理」の厳格化

現行の上陸許可基準省令では、「資本金500万円以上」又は「常勤職員2名以上の雇用」のいずれかを満たす必要があります。この基準が、新制度案では「資本金3000万円以上」かつ「常勤職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)1名以上の雇用」(※就労制限のない在留資格を持つ外国人又は日本人に限る)かつ「中小企業診断士などによる新規事業計画の確認」が同時に求められます。

この大幅な厳格化案は、複数の要因が絡み合った結果です。法改正の狙いは、制度の悪用を防ぎ、より質の高い起業家を誘致することにあると見られます。資本金の500万円という金額は、国際的に見て極めて低い水準となり、「お金で買えるビザ」と揶揄される状況が生まれていました。実際には事業活動を行わないペーパーカンパニーを設立して在留資格を得る事例が増加したことが、厳格化の最大の引き金と報じられています。

今回の改正案は、日本の起業家ビザの要件を、他の先進国の基準に近づける狙いもあると思われます。諸外国では、より高額な投資や事業の実現可能性を厳しく問うのが一般的です。国際競争力を高めるため、真剣に日本経済へ貢献する意思と能力を持つ、質の高い起業家を呼び込むための措置と位置づけられています 。

特定活動(出国準備)における30日と31日の違い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請において、残念にも「不許可」となりうることもあります。資格変更の場合、在留期間が残っていれば、改めて再申請を行うか、更新の申請を行うことが可能です。しかし、更新申請の場合、審査で不許可となれば、必ず申請人ご本人が入管へ呼ばれ、不許可の理由説明とともに特定活動(出国準備)等への在留資格変更がなされます。(6,000円の申請手数料が必要です)

この際の特定活動(出国準備)は、出入国在留管理局が指定した日数だけ、日本から出国するにあたっての準備期間がもらえることになります。その期間は、一般的には30日又は31日となります。

ここで付与される在留期間が、30日か31日かで大きく変わってきます。すなわち、出国準備期間中に再申請ができるかどうかということです。結論から言えば、31日の場合は再申請が可能となります。入管の制度上、30日を超える在留資格の場合(31日)には、「特例期間」として在留期限から2ヶ月間、適法に日本に在留することが認められます。従って、再申請した後の2ヶ月以内に審査の結果を通知しなければなりません。

しかし、30日の場合は特例期間が認められません。再申請をしたとしても、特例期間がないため、出国準備のための在留期限が到来すると法律上不法残留(オーバーステイ)になってしまいます。審査期間が30日で終わるとは限りませんので、申請も受け付けてもらえないかもしれません。この場合は、必要な書類を揃えて各審査部門での事前確認を受けることです。ただ、申請が受け付けられるとしても、30日以内での結果判明は難しいと思います。

不許可となった際に、特定活動(出国準備)30日や短期滞在30日に変更された方は、この間に「在留資格認定証明書交付申請」の申請手続きを行い、いったん出国することをお勧めします。

入管法第19条の16の届出義務

入管法第19条の16は、雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている在留資格について、在留期間の途中においてもその社会的関係が継続しているかどうか把握するため、中長期在留者(平成24年7月9日以降に上陸、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた中長期在留者に限る)に対し、その社会的関係に変更があった場合に、その変更についての届出を義務付けています。このうち、同条第1号及び第2号は、日本の企業や学校に所属している外国人に対して届出義務を定めています。この届出は、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。

届出の方法は、① 出入国在留管理庁電子届出システム ② 地方出入国在留管理局の窓口での書面提出 ③ 東京出入国在留管理局への書面の郵送による届出

入管法第19条の16第1号は、「教授」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」「研修」の在留資格を持つ外国人に対し、それぞれの在留資格に応じた活動を行う機関の変更について、届出を義務付けています。活動機関に変更があった場合とは、① 活動機関の名前が変わったとき、② 活動機関の所在地が変わったとき、③ 活動機関がなくなったとき、④ 活動機関から離脱したとき、⑤ 新たな活動機関へ移籍したときの5つを指します。

入管法第19条の16第2号は、「高度専門職1号イ」「高度専門職1号ロ」「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)「研究」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の在留資格を持つ外国人に対し、契約の相手方である機関の変更について、届出を義務付けています。活動機関に変更があった場合とは、① 活動機関の名前が変わったとき、② 活動機関の所在地が変わったとき、③ 活動機関がなくなったとき、④ 契約機関との契約を終了したとき、⑤ 新たな契約機関と契約を結んだときの5つを指します。

技人国の在留資格の方は、転職した際に届出をするのが一般的で、この場合は、ほとんどの方が届出をされます。しかし、注意しなければならないのは、所属機関が事業所を移転した場合です。この場合の届出を忘れる方がいます。さらに気を付けなければならないのは、「経営・管理」の在留資格の方が、自社の商号(会社名)を変更した場合です。この際の届出を忘れている方がほとんどです。

これまでもこの届出は義務付けられてきました。しかし、以前はさほど厳しくみられることはありませんでしたが、最近では、この届出を忘れていたことで、更新時に3年の在留期間が1年に短縮されることもあります。入管が義務付けていることは、忘れずに実行しなければなりません。

ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について

現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。

短期滞在の180日ルール

短期滞在の180日ルールとは、短期滞在での日本在留は年間で合計180日を超えて在留することが認められないという制限のことです。短期滞在では最大90日間滞在することが認められますが、1年の間に短期滞在を何度も取得して出入国を繰り返しても年間合計180日を超えて日本に滞在することはできません。

ただ、この180日は法律で規定されたものではありません。入管審査の実務で運用されているルールとなります。そのため、「短期滞在では、絶対に180日を超えて滞在できない」というものではありません。しかし、180日ルールは入管行政実務において運用されているため、180日を超えた場合は、例え「特別の事情」があったとしても、短期滞在の審査は非常に厳しくなります。

1年間で180日というのは、次のように計算します。

180日を計算するにあたっての起算点は、滞在予定期間の最終日つまり帰国予定日を起算とします。帰国予定日から遡った1年間の滞在日数を計算します。

今回の入国予定日が4月9日で、帰国予定日が6月8日とします。そうすると、180日を計算する起算点は、この令和7年6月8日になります。この日から遡った1年間の滞在日数が180日を超えないことになります。

手数料の変更

政府は31日、外国人の在留手続きの手数料を4月1日から引き上げる政令を閣議決定した。在留資格の変更許可など8種の申請で400円〜2000円程度値上げする。出入国在留管理庁によると物価や人件費の上昇を考慮したという。

在留資格の変更と在留期間の更新は現行の4000円から6000円に引き上げる。永住許可申請の手数料は8000円から10000円に変わる。資格の変更許可や永住許可といった手続きについては1981年以来で戦後2度目の手数料改定となる。

帰化許可申請の必要書類

これまで帰化申請の際に作成しなければならない書類のひとつに「自宅・勤務先附近の略図等」があります。実はこの書類については、昨年の10月以降提出が不要となっています(東京法務局)。ただし、近隣の法務局では、まだ作成して提出しています。

「自宅・勤務先附近の略図等」は本省から提出が不要との通達が出ているようです。住所が判明していれば、今どきは簡単に地図も調べられるということからです。

そして、もう1点不要な書類があります。それは、「死亡証明書」です。申請人となる方のご両親が亡くなっている場合、取得しなければならないものでしたが、こちらも不要になったそうです。

在留特別許可

在留特別許可とは不法残留や不法入国などで本邦に不法に滞在している退去強制の対象となる外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与える制度です。

令和5年入管法等改正法により、在留特別許可の申請手続が創設され、その考慮事情が法律上明示されました。

法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、(1)永住許可を受けているとき、(2)かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき、(3)人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき、(4)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき、(5)その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは、当該外国人からの申請により又は職権で、当該外国人の在留を特別に許可することができることとなりました。ただし、当該外国人が、無期若しくは一年を超える拘禁刑(実刑)に処せられるなど一定の前科を有する者又は一定の退去強制事由に該当する者である場合は、在留特別許可をしないことが人道上の配慮に欠けると認められる「特別の事情」がない限り、在留特別許可はされません。

そして、在留特別許可の許否判断に当たっては、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮することが明示されました。

永住許可申請に必要な書類が増えました。

2024年11月の下旬の申請から、一部の在留資格の方が永住許可申請する場合、提出必須書類が増えました。

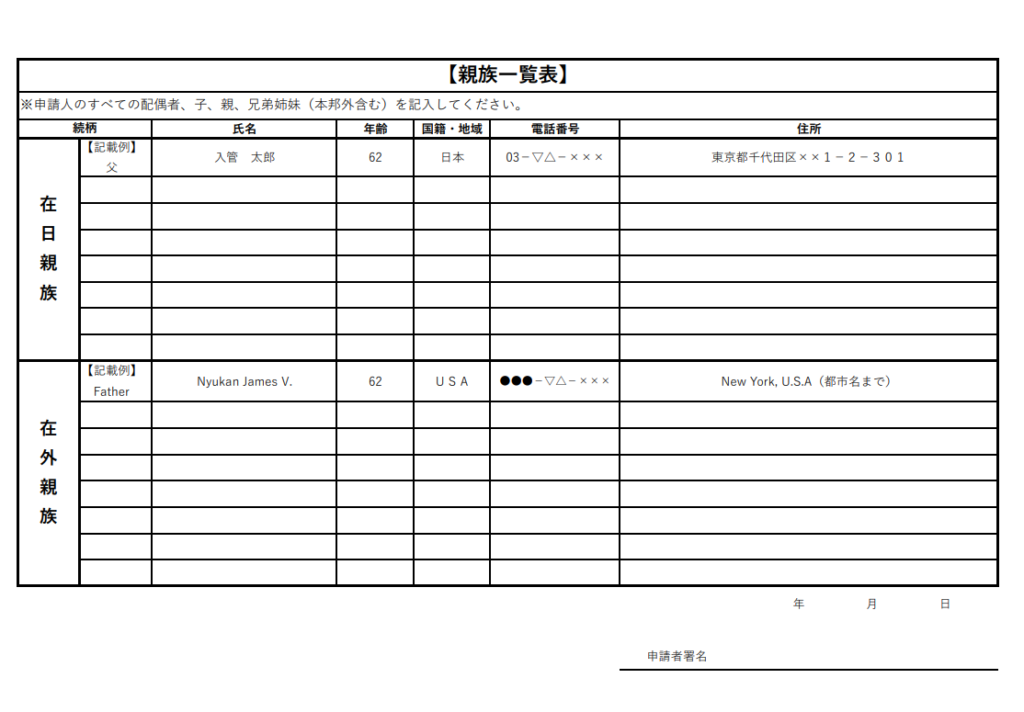

一部の在留資格の方とは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方々です。そして、提出必須資料は「親族の一覧表」です。

永住許可申請書には「在日親族」を記載する欄がありますが、親族一覧表では「在外親族」についても記載しなければなりません。

入力はパソコンでも構いませんが、下段の署名欄は申請人の自署になります。